昆侖山有什麼寶藏?——中信美術館執行館長 曾孜榮,今天小編就來聊一聊關于昆侖山有什麼寶藏?接下來我們就一起去研究一下吧!

昆侖山有什麼寶藏

一部“紙上電影”的故事探秘——中信美術館執行館長 曾孜榮

《宮》 色粉畫 70cm×110cm 2016

李尤松是我熟悉的一位當代藝術家,他長期關注曆史題材的繪畫創作,許多畫作都基于某段曆史背景而展開叙事,同時對曆史上的這個空間進行重新想象,從這個角度來構架作品。可以說“曆史”一直是他想象的來源、創意的原點。

《旅》 色粉畫 55cm×35cm 2016

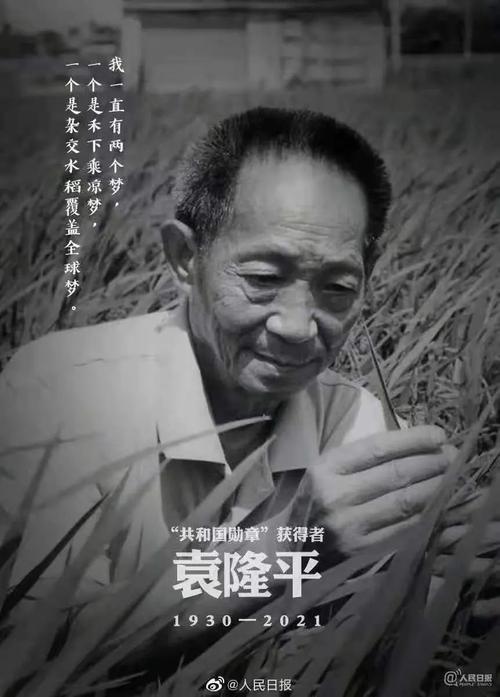

他尤為關注的是,中國最後的一個封建王朝——清代。後來有次和他聊天,了解到他中央美院研究生畢業後,有十年都在畫清代相關的題材。他說:“清代是中國曆史從封建社會向現代文明轉型的時期,留給我們很多的想象空間,既為時不久,又充滿了神秘感。”所以看到他将新作《彗星襲地之昆侖隕石》的背景也設定為清代,我一點也不意外。

這個故事中的主角“皇帝”,大緻是以乾隆為主要原型,但具體形象又是康熙、雍正、乾隆三代皇帝的融合體。他們都勇于開疆擴土,對自然科學感興趣,還喜歡微服私訪,這樣故事中“皇帝”去昆侖山探訪也就合情合理了。我在古畫《雍正行樂圖》中,看過雍正皇帝戴上假發、穿着洋裝,cosplay(角色扮演)成西方貴族的樣子;在《彗星襲地之昆侖隕石》的開篇,正好有皇帝身穿洋裝,宮廷畫師為他畫像的場景。“若望”是個教名,泛指天主教裡的聖人,很多有地位的教徒也會用,故事裡的“若望”,按時間來看大概是以郎世甯為原型,并不對應明末清初那個湯若望,但他和湯若望的身份屬性是一緻的,是為中國朝廷服務的西洋傳教士的代表。

《天文台》 色粉畫 55cm×35cm 2016

在這個故事中,最後對解決危機起決定作用的“華西子”屬于昆侖派,這個設定顯然受了金庸先生的影響。金庸武俠小說裡也有昆侖派,書中有一部分,皇帝帶着若望他們去昆侖山尋找世外高人,發現玉虛頂上幾位奇俠正在比武推舉領袖,這個章節李尤松幾乎是在寫武俠小說了。

據李尤松說,他對昆侖山的神秘很感興趣,昆侖山底下埋藏了很多寶藏,還有很多未解之謎。他在網上查閱了很多資料,有一種說法:昆侖山附近的塔裡木盆地其實是外星飛來的一塊隕石撞擊所形成的巨坑。因而故事中認為昆侖山埋藏着隕石,這些隕石含有巨大的能量。科幻小說領域有一種提法叫“絲綢朋克”。所謂絲綢朋克,就是将中國古代有趣的工程技術魔幻化、誇張化。從這個角度看,這部漫畫也可以說是圖像版的絲綢朋克。

故事結尾是昆侖群俠運用各自的功力,得到世界各地不同民族與宗派的法師加持,最後調動出昆侖隕石的能量,利用同極相斥的原理,将即将襲來的彗星拒于地球之外。其中薩滿是泛神化的古老信仰,薩滿教從北歐、俄羅斯、蒙古到北美洲都存在,具有國際性。因此在彗星來襲的最緊要關頭,是通過薩滿的力量讓全世界的民族都知道了拯救地球的方法,畫面上出現了不同種族的薩滿師,有非洲黑人、歐洲白人、美洲土著等。

需要指出的是,故事裡“扶桑”這個概念并不是指日本,而是指美洲。有一個傳說是印第安人來自亞洲北部,他們就是黃種人,和亞洲文化的關聯度很高。所以李尤松腦洞大開地設想——誇父的後裔,為了追逐太陽,四處行走,他們每發現一處隕石,就建造一座金字塔,一直把金字塔修到了南美洲。

李尤松在準備創作這個故事時,正好讀了丹·布朗的小說《天使與魔鬼》和《達·芬奇密碼》,裡面有教會和光照派的鬥争。丹·布朗的小說裡還有大量的符号,他就像一個符号學專家,在小說中将衆多符号信手拈來。李尤松顯然受到了丹·布朗的啟發,這個故事中也有不少符号,而且出現得有根有據又合情合理:有教會和光明神教,巨石陣的形象,金字塔的符号,藏傳佛教的唐卡,上帝之眼,還有象征水、火、土、氣的符号……據他研究,和西方光照派接近的教義在唐朝的時候就傳入漢地,那時叫拜火教,由波斯傳入。還有“光明之眼”裡出現的“規”和“矩”,其實在中國神話圖中伏羲和女娲就一人拿一個……這些符号來源多樣,表達出東西方文化的交融與互補,符号所蘊藏的能量,也可以調動起來共同為人類應對危機服務。

當然,最令我擊節贊歎的是李尤松的繪畫技法與構圖。他用鋼筆加水彩,寥寥幾筆勾勒出的人物造型,像速寫一般簡明、寫實而又略帶誇張。畫面的構圖更是豐富多樣,猶如電影鏡頭一樣,時而仰望蒼穹,時而俯窺低谷,時而平視原野……整部漫畫像萬花筒一般變化多端,像蒙太奇一樣精彩紛呈,不啻為一部他一個人創作的“紙上電影”。

《夜》 色粉畫 65cm×110cm 2016

圖書推薦:《彗星襲地之昆侖隕石》