記者 | 董子琪

編輯 | 黃月

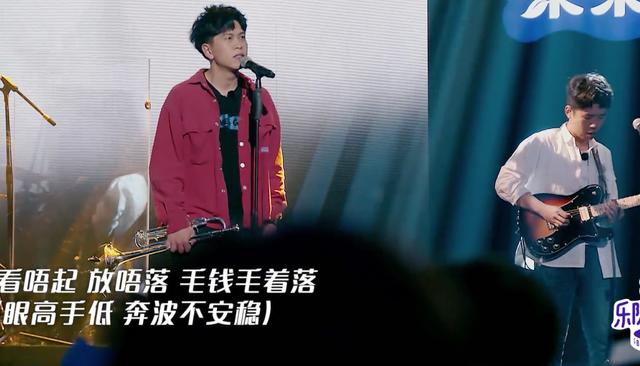

從近期的一檔綜藝節目《樂隊的夏天》中,觀衆們看到了一些與以往不同的音樂演出。新人樂隊“九連真人”的《莫欺少年窮》和“斯斯與帆”的《馬馬嘟嘟騎》尤為引人矚目,這兩首歌曲的共同點在于都以地方方言為演唱語言——前者以客家話演唱,後者唱的則是常德話。與常德話相比,客家話明顯更為難懂,其發音與普通話差别較大,字詞結構也有所不同,比如說字幕表述為“眼高手低、奔波不安穩”的歌詞,其原文是“看唔起/放唔落/毛線毛着落”。節目也呈現了現場聽衆對方言歌曲的反應,“這是哪裡話?”

既然聽衆理解起來難度頗高,為何歌手還要選擇以方言演唱呢?蘇陽曾在接受界面文化(ID:Booksandfun)專訪時提到,“為什麼音樂的地域痕迹重?因為你就生活在這個地方,就要唱最近的地方和夠都着的東西。花兒就唱一個鋤頭、唱個樹枝、唱個鳥,一天到晚就是麥苗長了、麥苗短了、麥苗青了,唱來唱去都是這個題材。”近年來以方言演唱的樂隊或音樂人其實不少,比較著名的有用西北口音演唱的蘇陽、馬飛和低苦艾樂隊,還有以上海話演唱的“頂樓的馬戲團”(已經解散)、以東北方言為基礎的“二手玫瑰”,以及以西南口音(如重慶話、貴州話)的rap形式出名的一批嘻哈歌手。

從中我們可以觀察到,對于音樂人來說,方言不僅是創作或演唱的外殼形式,也使他們得以在普通話及北方口音的演唱主流之外開辟另一片天地。樂評人李皖在《向民歌尋源,用方言歌唱》一文中寫到,方言歌曲的作用如同地方志、山村大觀、縣城萬象一般,呈現了普通話主流音樂之外的世界。

的确如此。在可被視作“地方志”的方言音樂中,我們得以一窺與自己差異巨大的生活經驗。比如重慶嘻哈歌手GAI和貝貝的《隻手遮天》(重慶城/紅岩魂/酆都江邊過鬼門/解放碑/朝天門/風水好幫你修做墳),唱的是重慶孕育的充滿草莽氣息的生活;西安歌手馬飛的《兩個科學家吃面》(今天早上又沒洗臉/又是我一個人吃的飯/碰見個熟人/打了個招呼/我進了家牛肉面/我說老闆/來個辣子多的油潑棍棍面)則慢悠悠地講述了一個西安人從早起、吃面到和老闆閑扯的經曆……對于這些音樂地方志所反映和代表的生活經驗和地方意識,我們或許還應做出更細緻的探尋。

以方言唱歌:北方的曲藝風格,南方的地區意識

有關地方飲食的歌曲是方言歌曲中一個不錯的範例。天津岩石樂隊主唱李亮節的《大餅卷一切》唱的是天津衛的大餅,歌詞繁複地鋪陳了大餅的内容及其味道,比如“大餅卷雞蛋好吃又好看/大餅果子配豆漿它味道特别濃/大餅卷炖牛肉怎麼吃都吃不膩”,最富有文學修辭性和想象力的是“大餅卷素丸子它架炮往裡轟”,以及将大餅的味道形容為“酸甜苦辣鹹/鮮香麻酥脆/卷的是人生百味/盡在不言中”。在《樂隊的夏天》節目中,熊貓眼樂隊的《我愛吃烤鴨》以北京腔詠唱了北京烤鴨的吃法——“一張餅卷一隻鴨”“加點蔥再加點黃瓜”,相比于《大餅卷一切》而言較為簡潔。

這兩首歌曲的共同點不僅在于以方言演唱地方特色——不管是烤鴨還是大餅,都已經成為了頗具代表性的城市标志——還在于二者都融入了地方曲藝風味。《大餅卷一切》第一段在鋪陳了大餅的各種正經吃法之後,第二段如相聲段子一般抖出了“大餅卷一切”的包袱:“大餅卷皮皮蝦怎麼能夠不紮嘴/大餅卷炸螞蚱為民除害蟲”。《我愛吃烤鴨》雖然歌曲簡單,但也融入了北京曲藝的味道。有評論者認為《我愛吃烤鴨》與大張偉的風格在某種程度上有相似之處,這其實并不奇怪,大張偉曾說自己的歌曲《窮開心》結合了太平歌詞《十三香》的風格。(有趣的是,李亮節還創作過另外一首天津烤鴨主題的歌曲《莎莎烤鴨真好吃》,用七言絕句的形式稱贊天津烤鴨“乳鴨池塘水淺深/熟梅天氣半晴明/油少皮酥肉質厚/莎莎烤鴨味道純”。)

比這幾首歌更進一步的是西遊樂隊的系列歌曲,《玲珑塔》《口吐蓮花》《同仁堂》和《滿漢全席》都改編自相聲名段。歌詞唱道“先變個珍珠倒卷簾/再變個獅子滾繡球”,“請來馬連良/再請譚富英”,無疑是借用了晚清的京津曲藝的套式。來自東北的“二手玫瑰”常常被戲稱是“二人轉搖滾”,在演唱中,二人轉那種戲耍式、拖長式的唱腔,以及“哎呀我說”這類口頭禅,與命運、生存、意義等嚴肅拷問巧妙結合——“哎呀我說命運啊”“大哥你玩兒搖滾/搖滾它有啥用啊”——滑稽與嚴肅、庸俗與崇高在這裡混搭并構成反差,達到了反諷的效果。

在聽完受相聲、太平歌詞、二人轉等北方曲藝影響的北方方言音樂之後,走進南方方言音樂,我們可以發現,地方性的認同與捍衛意識已經崛起。上海已經解散的“頂樓馬戲團”不僅有唱上海申花足球隊的歌曲(《申花啊申花》)、唱上海人理想中的隐匿之處崇明島的歌曲(《崇明島》),還有一首《南方個南方》,堪稱抗議北方小品演員污名化南方人物形象的宣言。

《南方個南方》也如同一場小品,炮火集中于經常在晚會上飾演南方小男人的遼甯籍演員鞏漢林。歌曲先是勾勒了鞏漢林的生平和專業經曆,“先生鞏漢林/籍貫是遼甯/師傅是唐傑忠/國家一級演員/先生鞏漢林/專業攻小品/搭檔是趙麗蓉/特長演南方人,”接着調侃道,“鞏漢林先生/伊一點勿像南方人。”雖然整首歌似乎都在說鞏漢林不是“真正的南方人”,但他到底是不是南方人、什麼才是南方人,其實并非這首歌所要表達與探讨的重點。在這裡,“頂樓馬戲團”借由上海話來宣告某些人不具有代言南方的資格,意圖表達的是對由北方方言主導的語言類幽默節目中南方聲音的長期缺席的不滿。

值得一提的是,“頂樓馬戲團”堅定不移地用上海話歌唱上海故事,在其他不同的歌曲裡也觸及到了懷疑北方方言一統天下的主題。在另一首《海風》裡,他們用上海話問到,“聽說世界将要天下大同/但請侬告訴我/究竟想要我哪恁做?”即使不用上海話演唱,演唱者的吐字習慣也會暴露他們的地方屬性,比如成立于上世紀90年代的上海搖滾樂隊“鐵玉蘭”的搖滾單曲《回家的路》,其中平翹舌音不那麼分明,副歌部分“我走在回家的路,記得我們曾用心追逐”的發音明顯受吳語入聲發音影響,也被認為上海風格顯著。

上海話并不孤單,從最近網絡熱門的一段吳語RAP大集合中可以看出。在這段視頻中,表演者有上海人、杭州人、嘉興人、甯波人、蘇州人和宜興人。在上海即将拆遷的喬家路上,他們路過拎着菜籃子的阿姨和身穿西裝的房産中介,每人一段,合力完成了一首吳語RAP。他們唱出了各自家鄉最值得驕傲的地方或是最鮮明的特色——杭州開過G20,嘉興有五芳齋粽子攤,上海人談吐有風度還有嗲囡囡(囡囡指女孩),蘇州人聽評書愛打牌,宜興盛産陶器等等——他們意識鮮明地以“江南的兄弟”名義集合在一起(嘉興段),唱道“蘇州杭州rap paradise”(杭州段)、“蘇州杭州甯波上海,吳侬軟語聽阿拉幫侬盤起來”(上海段)。

有趣的是,“高鐵”一詞在這段歌曲中出現了多次,他們唱到城市在高鐵穿行中處于哪個位置,以及高鐵如何聯結了江浙滬三地的朋友。來自嘉興的歌手唱到,嘉興的地理位置是上海與杭州高鐵之間“拐個彎”;甯波人則唱到,喊上海朋友來吃夜飯,兩個鐘頭動車高鐵準時來到南站——在這幾個城市之間,高鐵的密切往來也進一步鞏固了吳語區的團結想象。在發布這首歌曲MV的微博中,制作方表示,發布這段音樂的目标是吳語RAP複興,“代表吳語文化發聲”以及“用自己的母語表達自己的态度”。這也許正與李皖的說法——“選擇唱方言,是一種主動選擇,顯示了對本民族、本族群文化認同的覺醒”——相吻合。

被濫用的地方性:當“南方”“北方”淪為民謠俗套

然而,方言音樂并不等于标榜地方性的音樂。這些根植于中國各地地方經驗的歌曲雖然事實上演唱着東南西北各個方位,卻與那些經常出現抽象“南方北方”意象的歌曲有所不同。

在近年來的民謠中,我們可以看到“南方”“北方”的說法頻繁出現,地名甚至也作為抒情對象而直接入題,比如趙雷的《南方姑娘》以及《成都》。但事實上,這兩首歌所描繪的“南方”或成都,可以适用于中國幾乎所有大中城市。《成都》歌詞裡的成都意象僅有玉林路的小酒館,而其最感人的副歌部分——“和我在成都的街頭走一走/直到所有的燈都熄滅了也不停留”——與這座城市的氣質以及人們的生活幾乎沒有關系,仿佛是一位遊客匆匆路過的寫生之作。

這一類以城市命名卻與城市關聯甚少、如同遊客抒情之作的歌曲并不少見。高進的《下雪哈爾濱》所唱的哈爾濱,與成都一個東北、一個西南,幾乎處于對角線上,兩地從氣候風土到人情方言都差距甚大,然而,除了題中地點标志性的中央大街、索菲亞教堂、道裡道外,兩首歌曲的歌詞意象十分相似。《下雪哈爾濱》的副歌部分唱的是,“在沒路燈的大街/我走在下雪的哈爾濱/當風霜撕碎年輕的臉龐/在沒冬天的南方/你如果遇見下雪的哈爾濱/就抱緊我/就當青春沒走遠。”對應的畫面仍是主角在城市的街道上走來走去,縱使街道上路燈熄滅也不願意離開,惋惜着已然失去的戀情與青春。

至于此類歌曲中對南方和北方的描寫,諸如“你在南方的豔陽裡大雪紛飛/我在北方的寒夜裡四季如春”(馬頔《南山南》)、“當你收拾行李回到故鄉/我的餘生卻再也沒有北方”(宋冬野《關憶北》)等等,“南方”和“北方”在這些歌詞中被抽空内涵,變成了一種寄托失敗戀情、青春走遠的單薄的想象。另一方面,也可能正是借由這種失去了具體性的空蕩的抒情,這些歌曲迅速地打開了介于民謠與流行之間的音樂市場。

如果将這一種“南方”與“頂樓馬戲團”《上海童年》中的南方相比,我們會很容易發現兩者之間的不同。它們的不同之處不僅在于前者是普通話、後者是上海話,還在于前者總是憂傷的、濕潤的、失戀的、青春不再的,而後者的故事裡有人在大光明吹冷氣、去外灘談朋友、去肯德基小個便。

“頂樓馬戲團”的私人回憶當然僅僅是地方方言音樂的一種,低苦艾樂隊對于北方城市蘭州的歌唱就沒有那麼具體瑣碎,而是以地标和方言彙聚成了邊塞詩歌一般的、意象恢宏開闊的歌詞:“從此寂寞了的白塔後山今夜悄悄落雨/為東去的黃河水打上了刹那的漣漪/千裡之外的高樓上你徹夜未眠/蘭州總是在清晨出走/蘭州夜晚溫暖的醉酒/蘭州淌不完的黃河水向東流。”與那些用南方北方寄托青春愛情的例子相比,“頂樓馬戲團”和“低苦艾”的可貴之處就在于,每個字都落在地面,沒有人生活在空中。

如果将南方和北方作為一種創作套路或速成模闆,人們完全可以複制出一百個城市的、與《成都》相類似的主題歌,但這些歌曲與地方性之間究竟有多少關系,這一點頗令人懷疑。與之相似,一些民謠中的女性形象(主要是媽媽、姑娘、妹妹、姐姐)也被濫用到了令人疑惑的程度。而當地方性與女性形象兩者結合,幾乎就構成了表達情欲渴望對象的完美典範,就像趙雷《南方姑娘》所詠歎的——“北方的村莊住着一個南方的姑娘/她總是喜歡穿着帶花的裙子站在路旁/她的話不多但笑起來是那麼平靜悠揚/她柔弱的眼神裡裝的是什麼/是思念的憂傷”——“南方”“姑娘”“悠揚”和“憂傷”這些意象幾乎可以互換使用。如果我們可以用它的歌詞風格來做出評價,我們或許可以說,這是一首平靜悠揚、溫暖憂傷的南方之歌。堯十三的《南方的女王》也是關于穿越南方北方來相愛的抽象故事,歌詞中我是“悲傷”的、夢是“匆忙”的、愛情是“義無反顧、一無所有”的。事實上,這些詞語的混搭配套可以排列組合出許多不同的歌曲,這一點在近年流行的民謠中不難看到。

地方性存有被濫用的可能,方言也會被懷疑被挪用為流行的工具,就像歌手們會在歌曲中穿插簡單的英文、法文、韓文或日文短語以抒發情緒一樣,一些方言也進入了流行歌曲。歌手王源在《我是唱作人》舞台上表演的歌曲《吆不到台》中也有一段重慶話RAP演唱,“我都是吆不到台,我都是重慶的崽”,他在歌詞中交出了出生在沙南街、上學在南開的個人地方簡曆——如同一張歌唱地方性的合法性證明。但因為《吆不到台》的featuring顯示為GAI,歌詞中還出現了那句标志性的“勒是霧都”,RAP部分與前面的歌唱明顯割裂開來,歌曲的原創性也受到了一些網友的質疑。這段RAP是否真情實感我們暫且不論,值得思考的一點是,如果說“勒是霧都”可以從一句地方性的呼号變成可被挪用的流行語,那麼地方性是否也有着脫離具體地方語境、成為觀光廣告的危險呢?

國音之争:什麼是标準的,什麼是特殊的?

寬泛地說,歌詞也是文學的一種,而如果将探讨方言歌詞等同于讨論方言文學的意義,那麼就會牽涉到方言應不應該入文學、應該以怎樣的形式入文學的問題。

上海作家金宇澄的長篇小說《繁花》被視為近年來吳語方言寫作的代表;以雙雪濤、班宇為代表的一批青年東北作家也創作出了包含東北方言、頗具東北特色的小說。有趣的是,就在《三聯生活周刊》今年一期以“講述東北”為主題的内容中,學者梁鴻似乎反對将地方文學的地方性看得太過特殊,她說,地方寫作既要寫出地方性,也要寫出普遍性,比如東北作家遲子建寫作的主題既是地域生活,也是人類的大曆史,真正使一個寫作者脫穎而出的還是“根本性的人類存在”。

問題在于,我們該如何理解地方性與普遍性之間的關系,或者說,真的存在着抽離具體地方的普遍人性嗎?将這個問題再向深處推進,我們會發現,其實核心的難題在于誰應當被視為普遍的、标準的,誰又應當被視為特殊的、地方的。“頂樓馬戲團”唱的上海故事必然是局限于上海的特殊體驗嗎?操着北京口音的樂隊所歌唱的内容就是可以推廣于全國的普遍經驗嗎?标準與地方二者之間的關系并不是平等的,而确然存在着權力的次序——如果僅從語言的使用來看,這個問題就轉換成了:為什麼某些方言能夠成為代表全國的語言,而有的方言卻是局限的、特殊的(甚至短暫而不可持續的)存在?

在清華大學曆史系教授王東傑的《聲入心通:國語運動與現代中國》一書中,他回顧了20世紀初國語語言标準運動中北方方言是如何戰勝南方方言,取得全國性的主導地位的。王東傑揭示道,國音标準的形成過程并非一帆風順,而是充滿着南北雙方的拉鋸鬥争。在國語标準構建之前,明清官話分為兩個系統——一個是南音,代表是南京話;另一個是北音,代表是北京話——這兩種音都是官話的基礎方言。而在近代國語标準構建的過程中,京音派勢力逐漸壯大,即便如此,一些南方人仍然表示不服氣,他們認為京音也不過是一種方言土語罷了,并沒有代表全國的資格(直到20年代,吳稚晖還在強調京音不過是一種土話)。

南北音的重要區别之一就在于,南音有入聲、濁音,北音則沒有,這也成為了南音派攻擊京音派的重要論據。在1913年開幕的讀音統一會上,南北雙方據濁音和入聲展開了辯論。南音派認為,沒有入聲和濁音,所有詩詞韻文的讀法皆一掃而空;京音派則認為,加上濁音的話,“我全國人民世世子孫受其困難”。王東傑分析道,南方文人對北京話不以為然的态度,體現了中國文化傳統中的雅俗之分和階級意識,因為近代以來江南文化水準遠超北方,“江南人士自視先進,北方士人則明顯底氣不足,”所以,盡管京音已占上風,心存雅俗之辨的讀書人仍然崇尚南音。

在新文化運動開始之際,白話又成為了國音國語的候選代表(雖然那時各地的白話沒有統一标準,往往是各寫各的、夾雜着土話的白話),主張者仍然在攻擊北京話是土話。1917年錢玄同在給陳獨秀的信中就号召新文化運動者自覺擔當制定“标準國語”的責任,否則難道要“專用北京土話做國語嗎”?陳獨秀回應說,“用國語為文,當然采用各省多數人通用的語言。北京話也不過是一種特别方言,哪能算是國語呢?”當20年代左右注音字母發表、《國音字典》刊行,國語标準已經向京派傾斜時,南音派仍有斡旋争取的可能,掌握教育部實權的吳稚晖、錢玄同、周作人等人能夠通過“修訂”國音的方式來平衡南北方的勢力。1919年,注音字母中還添入了一個表入聲的字母。

雖說京音派逐漸以“活語言”(真正有人使用的語音)取得了對“死語言”(那種想象中的飄在空中的、無人使用的語音)的勝利,最終掌握了國音标準的話語權,成為全國标準音的基礎,但總的來說,京音在之後數十年間還是面對着無數的質疑甚至不屑。這種質疑有針對于北京中心地位的,有針對于發音是否與傳統接續的,還有針對于文化專制的危險的。而正是這些關于中心與地方、現代與傳統、專制與民主的種種讨論讓我們看到,标準并非從天而降,而始終處于質疑與辨析之中;更重要的是,國音标準的形成不僅關系到入聲、濁音的去留,還關系到如何塑造一個理想的中國。這可能也是我們探讨方言歌詞、然而又不停留于方言歌詞特殊性的意義。

,